2022年4月– date –

-

付言事項

遺言の付言事項とは、遺言書に記載する法的効果のある事項(法定遺言事項)以外の、法的効果のない事項のことです。 遺言の効力が発生するのは、遺言者が亡くなってからのため、後から遺言者の意思を確認することができません。そのため、遺言については方... -

法定相続人

法定相続人とは、遺言がなく、遺産分割等も行わなかった場合に被相続人を相続する、法律で定められた相続人のことです。 誰が法定相続人となるかは、民法に定めがあり、まず被相続人の配偶者は(存命の場合は)常に相続人となります(第890条)。また配偶... -

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、葬儀、埋葬や役所の諸手続き等、本人が亡くなった後の事務について委任する契約をいいます。(通常の委任契約については、本人の死亡により終了しますが(民法第653条1号)、この規定は任意規定であり、死後の事務を委任する契約も... -

見守り契約

見守り契約とは、任意後見契約後、実際に本人の判断能力が不十分となって任意後見が開始するまでの間、本人と定期的に連絡をとったり面談を行うことで、本人の状況を把握して、適切な時期に任意後見を開始させるための契約です。 任意後見契約後、実際に任... -

相続登記の登録免許税の免税

2025年3月31日まで、土地について相続登記を行う際に、①と②の場合については登録免許税が免税となります。(通常は、不動産価額×0.4%の登録免許税がかかります。) ①相続により土地の所有権を取得した場合(1次相続)に、その方が相続による土地の所有権移... -

不動産登記

不動産登記とは、土地・建物の所在や面積、所有者等の権利者事項について、公の登記記録に記載することで、不動産の現況や権利関係を公に公開し、円滑な不動産取引等を行うための制度です。登記記録を記載した登記事項証明書は、権利者か否かに関わらず、... -

相続放棄

相続放棄とは、法定相続人の方が、被相続人の財産を相続したくない場合に、家庭裁判所における手続により、相続財産を一切相続しないこととする制度です(民法第915条、第938条)。 相続財産には、プラスの財産(預貯金等)だけでなく、マイナスの財産(借... -

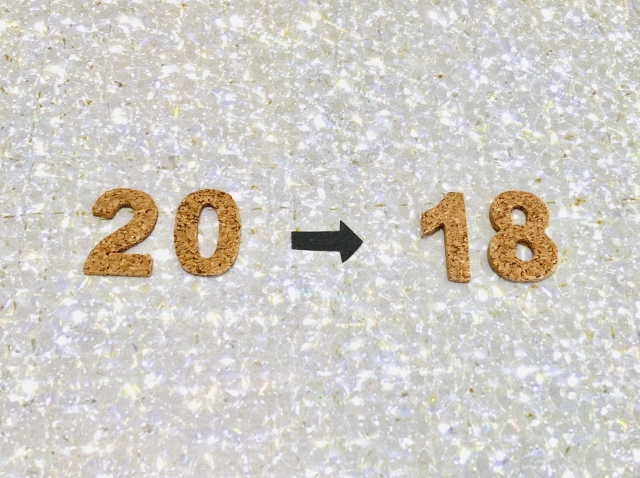

成年年齢の引き下げ

2022年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました(民法第4条)。その結果、18歳と19歳の方も成年となります。 未成年の間は、一人で何かしらの契約をしたとしても、親の同意を得ていなければ取り消すことが可能(民法第5条2項、第5条1項本...

12